Обзор книжных новинок от Алекса Громова

Секреты старинных вещей и подземных сооружений, мудрые притчи и тайны прошлого – в культурном обзоре Алекса Громова.

В гостях у падишаха

В этой книге известная детская писательница Сепиде Халили представляет современное прочтение знаменитой поэмы персидского классика Саади Ширази «Бустан», что по-русски означает «Фруктовый сад». В небольших историях Сепиде рассказывает о простых людях и всемогущих владыках, о примерах справедливости, доброты, любви. Великий Саади прожил бурную жизнь. В его эпоху иранская земля была разорена нашествием монгольских завоевателей: поначалу Саади, как и многие его современники, находил спасение в единственном городе, сумевшем откупиться от монголов, однако впоследствии ему пришлось немало скитаться по Востоку. Как отмечает автор предисловия, поэт «столкнулся с крестовыми походами, попал в плен к крестоносцам, и ему пришлось рыть траншеи в Триполи. Он увидел, как часто добро или зло зависит от самих людей, а особенно от тех, у кого есть власть над целыми народами и странами». Саади стал одним из первых персидских поэтов, сумевших отобразить в своих произведениях опыт пережитого, описывая в них не только идеальных героев, но и вполне реальных людей.

Ольга Прокофьева. Тайны и истории забытых вещей

Это издание - красочный фолиант со множеством цветных иллюстраций, изображающих разные предметы, бывшие в ходу у наших предков. В главе, посвященной гардеробу, описаны карусельный костюм, мундирное и чайное платье, амазонка и шапокляк (складной цилиндр). Отдельная глава посвящена посуде и предметам сервировки стола. Среди них - ваза для сельдерея, венчик для шампанского, вилка для дыни, икорница, мороженица и погребец. В конце XVII века в Европе появились первые чайники на подставках с горелкой, позже названные «бульотками». При Екатерине II бульотки были модны среди столичной знати, а после 1917 года считались предметами роскоши и были заменены чайниками. «В XVIII веке возник особенный веер – театральное опахало. Этот вид веера представлял собой плоский экран из картона на длинной точеной деревянной ручке. На одной стороне изображались сцены из спектакля, а на другой – театральные программки, отрывки из пьес. Интересно, театральными опахалами пользовались как зрители, так и актеры. Первые их оставляли как милые сувениры о замечательно проведенном вечере, а вот актеры использовали как шпаргалки, записывая на оборотной стороне опахал трудно запоминаемые тексты из пьес. Держа такую подсказку, актер незаметно для зрителя мог подсмотреть и вспомнить слова прямо во время представления». В этом же столетии в России появилось слово «махаться», что означало кокетничать, используя для этого «язык веера», которым можно было подавать особые знаки.

Юлия Кудрина. Державный Покровитель Наук и Искусств

В книге рассказывается о коронации, царской семье, военным реформах, болезни и кончине, подведению итогов правления, памятникам и памятным местам в России и за рубежом в честь Александра III. Описаны отношения августейших особ с учеными, художниками и писателями. Подробно рассказывается о знакомстве Федора Достоевского с великими князьями. Родные братья императора – Сергей и Павел Александровичи – были ценителями творчества Льва Толстого. «В середине 50-х годов XIX века в музыкальной жизни страны произошли значительные изменения. Камерная и симфоническая музыка вышла за пределы аристократических салонов и стала достоянием более широкого круга слушателей. В 1859 году в Петербурге, а год спустя в Москве было создано Русское музыкальное общество…». В Россию по приглашению великого князя Алексея Александровича приехал американский виртуоз-корнетист Дж. Леви, ставший участником концертных выступлений Придворного оркестра, во владении которого находились скрипки работы Страдивари и Амати.

Артур Сагадеев. Ибн Сина (Авиценна)

Имя великого ученого Ибн Сины, одного из родоначальников современной медицины, известно во всем мире. В средневековой Европе, где языком ученых был латынь, его называли Авиценной. Эта книга — обстоятельный рассказ о его жизненном пути и научной деятельности.

Будущий великий врач и мыслитель родился в августе 980 года неподалеку от Бухары. Его отец, государственный чиновник, сумел дать сыну хорошее домашнее образование: Ибн Сина изучал труды античных ученых (прежде всего, Аристотеля и Птолемея) и уже в 14 лет принял решение посвятить себя естественным наукам и философии. Спустя несколько лет он обрел славу одного из лучших лекарей Бухары: Ибн Сина сумел вылечить местного правителя, чья болезнь повергла в недоумения именитых придворных медиков.

Впоследствии Ибн Сина переехал в Хорезм, где существовала названная в честь основавшего ее халифа знаменитая «Академия Мамуна». В ее стенах были созданы все условия для научной работы, которыми Авиценна не преминул воспользоваться. Именно в Академии Ибн Сина начал составлять первые редакции своих выдающихся трудов — «Канона врачебной науки» и «Книги исцеления».

Автор книги – А.В. Сагадеев, выдающийся российский ученый, автор ряда фундаментальных трудов по философии Востока, переводов арабских и древнегреческих средневековых текстов. В издание включен и выполненный им перевод работы Ибн Сины «Трактат о птицах».

Карина Сарсенова. Хранители пути

Многоплановый роман показывает, как фантастическую, и реальную сторону событий. Главная героиня после неудачного прыжка с парашютом теряет память. Она приходит в себя в больничной палате и видит рядом заботливого человека, который называет себя дядей Меруерт и говорит о ее чудесном певческом даре. Тем паче, что талант девушки действительно очевиден всем окружающим, и голос звучит превосходно. Но что это всё означает - действительно внезапный дар свыше или опасное искушение? Ведь воспоминания детства теперь обрывочны, и в них никакого доброго дядюшки нет… Меруерт попадает в мир шоу-бизнеса со всеми его темными страстями, борьбой самолюбий, интригами, кознями и скандалами.

Недавно вышел снятый по мотивам этого романа и по сценарию автора фильм с участием Светланы Ходченковой, Фархада Махмудова, Марко Ауджелло. В фильме, как и в романе, и в мюзикле, история певицы Меруерт оборачивается драматической эпопеей, в которой артисты, обычные земные люди со своими слабостями, оказываются участниками великой битвы, определяющей судьбу мира. Бушующие между ними страсти оттеняют самый настоящий поединок между силами света и тьмы. Ангел и демон в образах двух продюсеров, ведут борьбу, от исхода которой зависит само существование мироздания.

Томас Кунце. Подземные миры. Путешествие во времени через секретные бункеры и заброшенные туннели России

В отечественном подземном мире множество самых разных подземелий, пещер, туннелей и даже не слишком старинных бункеров, и, конечно, секретных трасс. Часть из этих мест широко известна и уже стали источниками разнообразных легенд и преданий. По словам автора книги, посвятившего несколько лет исследованиям, оказалось, что по истории пещер, катакомб, туннелей и бункеров можно проследить и историю самой России. «300 лет назад царь Петр Великий отправил на Урал своего картографа Семёна Ремезова с целью исследования этой пещеры. Его поездка вошла в историю. Ремезов вернулся назад с картой, которая до сегодняшнего дня считается стандартом в картографии». Одна из глав посвящена старинными подземным сооружениям под Московским Кремлём. Не забыт и отечественный «Новый Иерусалим», воздвигавшийся ещё допетровские времена в Подмосковье, сооруженные позже гроты Петергофа и исчезнувшая под землей Янтарная комната, жилые дома московской номенклатуры и их подземные сооружения. Говорится о Кунгурской ледяной пещере, наскальных рисунках в Каповой и Игнатьевской пещерах, туннелях Транссибирской магистрали и многом другом.

Александр Боханов. Григорий Ефимович Распутин-Новый. Мифы и реальность

С Григорием Распутиным в отечественной истории связано множество мифов, причем происхождение их теряется среди воспоминаний, оставленных преимущественно недругами, и скандальных газетных публикаций. В этой книге подробно рассказывается о великосветском обществе, чиновниках и дельцах, проворачивавших в столице свои многомиллионные махинации. Отдельные главы посвящены императорской чете, и тем изменениям, которые произошли после начала Первой мировой войны. «Александра Фёдоровна никогда не использовала милосердное служение для рекламы Собственной персоны, к чему Ее призывали не один раз. Этим «промыслом» беззастенчиво «промышляли» многие аристократические красавицы и матроны, охотно занимавшие почетные и необременительные должности попечительниц лазаретов, богаделен, санитарных поездов и госпиталей. Нередко светские «львицы» и «пантеры» рассматривали эти занятия как способ престижного светского самоутверждения, позволявший не только демонстрировать себя, но и заводить важные и нужные знакомства и связи.

Со знанием «предмета» о том написала последняя подруга царицы Лили Ден: «Благотворительные базары представляли собой как бы светские вечера, где можно было блеснуть своими туалетами, нередко участники таких базаров меняли туалеты три раза в день. В воздухе стоял густой аромат духов, повсюду множество цветов, а дамы, продававшие вещи, устав, подкреплялись лучшими сортами шампанского». Война мало изменила этот мир. Лишь наряды стали скромнее, но никто из дам высшего света не пошел работать в госпиталь. Они оставались, как и раньше, только «патронессами» и распорядительницами «благотворительных базаров». Одна из глав - «Герой» столичного бомонда» - посвящена представителю «золотого поколения» аристократии, заядлому англоману князю Феликсу Юсупову.

Лев Лурье. Петербург Достоевского. Исторический путеводитель

Книга подробно рассказывает о столице Российской империи, улицах, площадях, памятниках и зданиях, жителях, их занятиях и развлечениях. Федор Достоевский в своих произведениях создал уникальный и своеобразный образ Санкт-Петербурга, отчасти сумрачный и угрюмый, отчасти символизирующий страхи, присущие его обычным обитателям, одним из которых был и сам писатель. Герои романов Достоевского обитали по определенным петербургским адресам, ходили по реально существующим городским улицам. Вот колоннада Исаакиевского собора: «К югу от собора – Петербург Достоевского. Практически всю свою жизнь он прожил в треугольнике, вершины которого – колоннада, на которой мы находимся, и видимые с нее две высотные доминанты – колокольни соборов Владимирской иконы Божией Матери и Троице-Измайловского». Среди упоминаемых в издании - Лев Толстой, который во время ареста Достоевского по делу петрашевцев был студентом, исключенным из Казанского университета, и жил в питерской гостинице с раздумьями о своей грядущей судьбе.

Патимат Алибекова. Персидский язык и литература в Дагестане

Автор книги рассказывает о том, как отразились в дагестанской культуре давние и прочные связи этого кавказского региона с Персией. Оборонительные сооружения для защиты города Дербент и «Каспийских ворот» Персидской державы от степных кочевников были возведены еще в эпоху, когда в Персии правили цари из династии Сасанидов. Многие названия дагестанских городов и селений происходят от персидских слов или включают их в себя.

Патимат Алибекова рассказывает и о том, как Иран живописали дагестанские поэты, — прежде всего, великий Расул Гамзатов. Впервые Гамзатов побывал в Иране в 1968 году; именно тогда он встретился со знаменитым Шахрияром, с которым долго беседовал о классической персидской поэзии. Спустя несколько лет Расул Гамзатов снова приехал в Иран по приглашению иранских литераторов, чтобы затем написать цикл стихов об этой стране. Он говорил, что в любой стране мира очень быстро ощущал желание поскорее вернуться в родной край, и только на древней иранской земле ощущал себя так же, как дома.

Татьяна Корнеева. Насир Хусрав и его философские взгляды

Эта книга рассказывает о жизни, научных трудах и поэтическом творчестве выдающегося персидского мыслителя Насира Хусрава. Ему выпало жить по освобождении Персии от арабского владычества. Господство завоевателей на протяжении нескольких веков привело к тому, что языком официальных документов, научных трактатов и литературных произведений стал именно арабский. Поэтому настолько важное значение имело появление первых сочинений на персидском (вернее сказать – уже новоперсидском) языке. Насир Хусрав все свои научные труды писал по-персидски, а в сфере философии — даже стал одним из создателей персидской научной лексики. В книгу включен русский перевод одного из главных его трудов «Раскрытие и освобождение», дополненный словарем. Насир Хусрав также знаменит тем, что реформировал один из жанров классической персидской поэзии – касыду. Благодаря ему касыда, изначально предназначенная только для восхваления сильных мира сего, стала открытой для самых разных тем.

Валерий Шамбаров. Песни царской России, плененные большевиками

В издании рассказывается об истории песен, сочиненных еще во времена Российской империи и Гражданской войны. Миллионы советских людей слушали и сами пели «Смело мы в бой пойдем за власть Советов», «По долинам и по взгорьям», «Белой акации гроздья душистые», не подозревая о том, что первоначально в песнях были совсем другие слова – про царя и Русь Святую… Молодой комсомольский поэт Александр Жаров в своих воспоминаниях описывал, как в 1922 году Крупская поручила ему написать за две недели песню для пионерской организации. Жаров отправился в Большой театр на Гуно «Фауста» и услышал: «Башни, зубцами/Нам покоритесь!». Он запомнил мотив и подобрал другие слова. Так появились «Взвейтесь кострами, синие ночи» - гимн пионерии. «В 1970-х, 1980-х, 1990-х годах получили широкое распространение советские новоделы на белогвардейскую тему – «Нас уже не хватает в шеренгах по восемь», «Господа офицеры», «Поручик Голицын», «У «максима» кровь водица», «От белых стен Кремля до белых скал Босфора» и др. Их увлеченно пели у студенческих туристических костров, на застольях молодежи. И ведь многие верили, что песни – настоящие, дошли неведомыми путями из деникинских и колчаковских армий, из кругов белой эмиграции!». Кстати, есть версия, что так любимая большевиками песня «Вы жертвою пали» впервые прозвучала на похоронах генерал-адъютанта Карла Ивановича Бистрома в 1838 году.

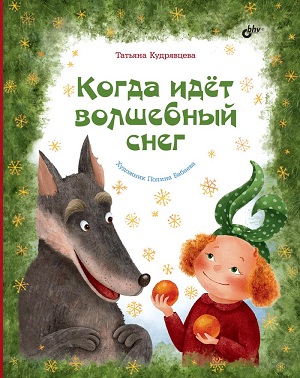

Татьяна Кудрявцева. Когда идет волшебный снег

В красочной книге рассказывается о приключениях в Стране Сбывшихся желаний. Там жила Маленькая Баба-Яга - на болоте, где было множество лягушек. Они любили спать, и Баба-Яга, которая умела читать чужие мысли, скучала, когда лягушки засыпали – ведь ей не были тогда нечего читать. И после разговора со старой и обидчивой вороной Баба-Яга (которая, увы, не выговаривала букву «р», и поэтому ворона решила, что та дразнится), переоделась в сверкающий костюм снежинки и полетела в город. Но ведь в городе снежинки тают просто на лету! И Баба-Яге пришлось прыгнуть прямо с неба вниз, на улицы. Ее никто не заметил, кроме Волка, который сидел перед входом в метро, а люди думали, что это собака. Волк кинул в Баба-Ягу снегом, и та прочитала его мысли, что он хочет мороженого, наколдовала и протянула ему. «Волк слизнул одну снежинку – она оказалась ириской. Тогда он начал гоняться за снежинками, вприпрыжку, как щенок. Снежинки на вкус были все разные». Волк назвал ее Снегуркой и это Баба-Яге очень понравилось.